この記事では、『ファッションロー〔第2版〕』の著者の一人であり、ファッションローに関する実務、研究、教育等に取り組んでいる関真也弁護士が、ファッションデザインの実質的同一性が認められないなどとして不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣)該当性を否定した裁判例〈大阪地判令和5年10月31日(令和4年(ワ)第6582号)〉を解説しています。

キーワード

ファッションデザイン 不正競争防止法 商品形態模倣 デッドコピー 実質的同一性 ありふれた形態 素材の相違

関真也弁護士のファッションロー解説

事案の概要

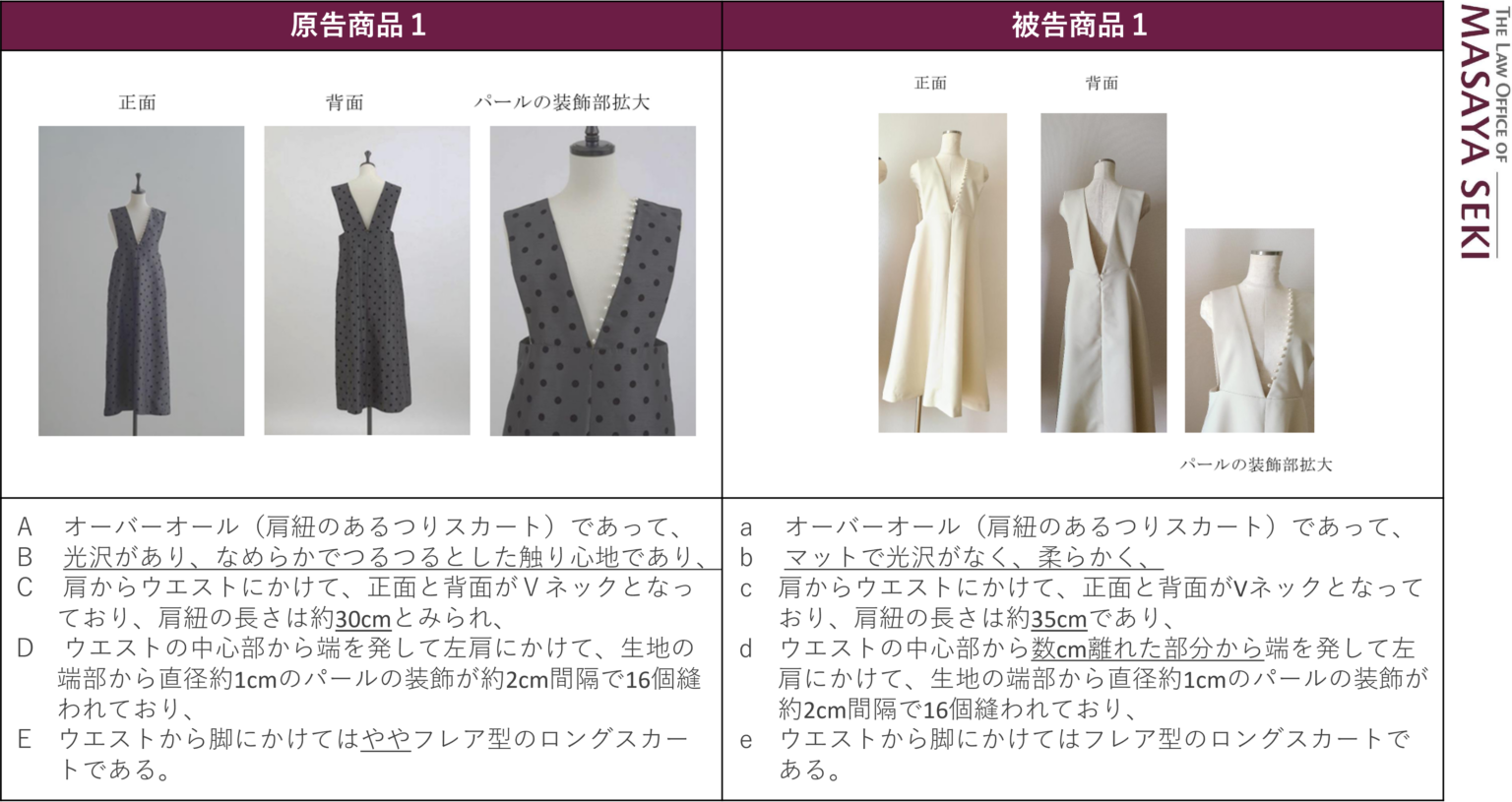

本件は、原告商品1を販売する原告が、被告商品1を販売する被告に対し、被告商品1は原告商品1の形態を模倣した商品であり、被告による被告商品1の販売は不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当すると主張して、被告商品1の販売等の差止め、廃棄及び損害賠償を請求した事案です。

原告商品1及び被告商品1の画像と、裁判所が認定したそれぞれの形態の特徴は、以下のとおりです(画像出典:本判決の別紙原告商品目録及び別紙被告商品目録)。

裁判所の判断

結論:請求棄却。

裁判所は以下のように述べ、「被告商品1は原告商品1の形態を模倣した商品に該当すると認めることはできない」と結論づけ、原告の請求を棄却しました。

実質的同一性について

原告商品1の形態と被告商品1の形態を比較すると、両者は、形態A、並びに、形態CないしEの各一部(形態Cのうち大部分である肩紐の長さを除く構成、形態Dのうち左肩とは反対のパール装飾の端部分を除く構成、形態Eのうちロングスカート)において共通する。他方、両者は、①光沢や質感(形態B)、②肩紐の長さ(約30センチメートルか約35センチメートルか。形態C)、③パール装飾の端の位置(ウエストであるかウエスト付近であるか。形態D)、④スカートの型(ややフレア型かフレア型か)において相違する。

原告は、両商品の形態には需要者が目を引くパール装飾の同一性を含めて上記共通点があるのに対し、上記③及び④の相違点は容易に想到できる程度の形態の差異にすぎず、上記②ないし④の相違点はいずれも些細な相違点であり、上記①は衣服の「デザイン」の模倣を判断するにあたって問題にならないから、両商品の形態は実質的に同一であると主張する。

そこで検討すると、上記②ないし④の各相違点は、需要者において判別が容易とはいえない程度の差異であり、商品全体の形態の実質的同一性の判断に強く影響するようなものではなく、商品全体からみると些細な相違にとどまる。しかし、上記①の相違点については、衣服の形態模倣の検討にあたって商品の「光沢及び質感」(法2条4項)も比較対象となると解されるところ、原告商品1の本体には、「ポリエステル100%」の二重織サテン生地が用いられ(略)、これにより光沢及びつや感のある質感となっている(形態B)のに対し、被告商品1の本体には、上記素材とは大きく異なる「ポリエステル63%、レーヨン32%、ポリウレタン5%」のギャバジン生地が用いられ(略)、光沢及びつやのない質感となっており(形態b)、この相違点は、商品全体に対して需要者の受ける印象に相当程度影響するというべきである。

以上によれば、原告商品1と被告商品1の形態が実質的に同一であると認めることはできない。

ありふれた形態であるかについて

仮に、原告商品1と被告商品1の形態が実質的に同一であるとしても、次の理由から、上記(略)の両商品の共通点に係る形態は、いずれもありふれた形態であると認められる。すなわち、まず、形態A及びEのオーバーオールのロングスカートである点は、従前より多数存在する商品形態である(略)。次に、形態Cのうち「肩からウエストにかけて正面と背面がVネックとなった」との形態については、(略)のとおり、平成29年に「肩からウエストにかけて正面がVネックとなった」オーバーオールであって背面を除く形態の商品が販売されており、この形態は原告商品1の上記形態と同一であり、また、これを前提に、更に背面をVネックの形態とすることは容易に着想できるものと解される。さらに、形態Dの「ウエスト」付近から左肩にかけて施されたパールの装飾については、(略)のとおり、原告商品1の販売開始前である平成30年頃から、本件ブランドにおいてパール装飾を施した形態のワンピースが販売され、パール装飾が需要者において人気となっており、遅くとも同年1月から令和元年10月14日までの間に、本件ブランドや第三者において、左肩又は左肩下部付近から胸部中心部にかけて複数のパールが連なって施されたワンピースやカットソーが販売され、又は、ブログに掲載されていたことからすれば、パールの装飾を左肩からウエスト付近に配置する形態は容易に着想し制作することができるものといえる。

考察

ポイント:「光沢」や「質感」の相違を重視して実質的同一性を否定したレアケース

原告商品1と被告商品1を見比べてみると、肩からウエストまで深く切れ込んだVネックやパールの装飾を含む印象的な特徴が共通しており、全体的に同じようなデザインのようにも見えます。

しかし、本判決は、それぞれの素材に起因する「光沢」やツヤの有無という「質感」が異なる点を重視し、結論として実質的同一性を否定した点に特徴があります。

不正競争防止法2条1項3号にいう「商品の形態」とは、「需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感」をいい(同条4項)、これが実質的に同一である場合に同条1項3号の不正競争に該当する可能性があります。

上記のように、「光沢」や「質感」も「商品の形態」に含まれているため、これらが異なれば「商品の形態」について実質的同一性がないとされ、不正競争防止法2条1項3号に違反しないと判断され得る条文になっています。

もっとも、衣服の商品形態模倣(不正競争防止法2条1項3号)をめぐる従来の裁判例では、衣服の形状その他の要素が共通しており、「質感」だけが異なる場合には、実質的同一性が否定されない(不正競争防止法2条1項3号に違反する)と判断されるケースが多かったようです。たしかに、衣服の特徴的な形状等を真似しながら、素材を変更するだけで不正競争防止法違反を免れることができるとすれば、妥当な結論とはいえないケースが多いでしょう。

ただ、裁判所の認定によれば、本件においては、素材に起因する「光沢」や「質感」以外の要素が共通しているものの、それらの共通する要素は他の商品でも従前みられる「ありふれた」デザインであったとのことです。この場合は、原告商品1において他の商品と異なる特徴は、まさしくその素材に起因する「光沢」や「質感」であるということになり、これらの点が相違することは「商品の形態」の実質的同一性を判断する上で通常よりも重要性が増すことになるでしょう。

したがって、本判決は、従前の商品に比べて、素材に起因する「光沢」や「質感」のみに特徴がある商品については、その素材(「光沢」や「質感」)が異なる他の商品の形態と実質的に同一とはいえない場合があることを示したものと評価できるでしょう。本判決をもとに、素材に起因する「光沢」や「質感」を変えさえすれば広く実質的同一性が否定されると考えるのは早計であると思われます。

衣服の素材が異なる場合に不正競争防止法2条1項3号違反(とりわけ、実質的同一性)が認められるかを考える上で参考になる事例として、本判決をご紹介いたしました。皆様のお役に立てば幸いです。

関真也法律事務所では、『ファッションロー〔第2版〕』の著者の一人であり、不正競争防止法2条1項3号による模倣品対策を含むファッション業界の知的財産問題に取り組んできた関真也弁護士を中心に、デザイン保護戦略の構築から模倣品対応、さらには契約書対応、下請法・フリーランス法対応、景品表示法対応、労働法対応その他多岐にわたる法律相談のほか、社内セミナー講師など幅広い業務をお受けしています。

これらの法律問題に関するご相談は、当ウェブサイトのフォームよりお問い合わせ下さい。

《関連する弊所所属弁護士の著書》